『トライブリッド蓄電システムとは?

「トライブリッド蓄電システム」という言葉を聞いたことはありますでしょうか?

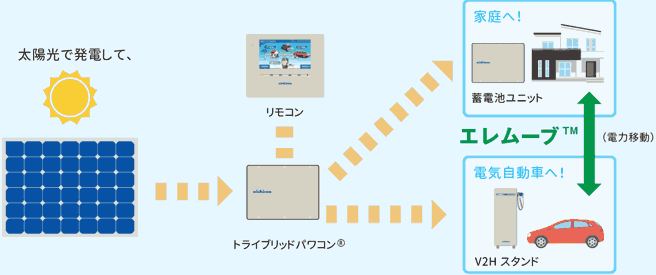

EV (電気自動車) ・太陽光発電・蓄電池の 3つをひとつにまとめて開発されたシステムです。

本コラムでは、トライブリッド蓄電システムの特徴やメリット・デメリットなどについて、解説していきましょう!

⚡トライブリッド蓄電システムとは?

トライブリッド蓄電システムとは、EV (電気自動車) ・太陽光発電・蓄電池設備を同時に利用できるシステムの事です。

2018年にニチコンが世界で初めてトライブリッド蓄電システムの販売を開始しました。

引用元:https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system03.html

基本的な活用方法としては、日中は太陽光発電からで発電した電力を使い、

夜間は電気自動車や蓄電池に蓄えた電力を使うシステムです。

お天気の悪い時には蓄電池や電気自動車を優先的に活用し、電力を賄います。

電気自動車や蓄電池を上手く活用すると電力を無駄なく蓄えて使うことができ、電力を買わなくても快適に過ごせるシステムとなるでしょう。

⚡トライブリッド蓄電システムの構成製品

トライブリッド蓄電システム (ESS-T3シリーズ)

引用元:https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t3system/

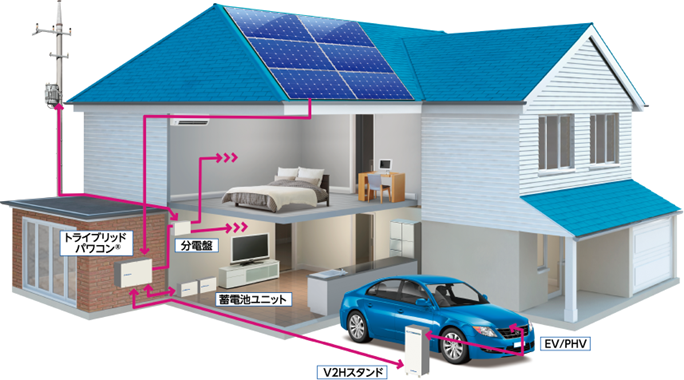

トライブリッド蓄電システムは、3つの製品から構成されています。

▽ V2Hスタンド

▽ トライブリッド蓄電池

▽ トライブリッドパワーコンディショナー

それぞれの製品について紹介します。

▽ V2Hスタンド

V2Hスタンド (ESS-T3シリーズ)

引用元:https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t3system/

V2Hスタンドは 「Vehicle to Home」 の略称で、EV (電気自動車) やPHV (プラグインハイブリッド車) に

搭載されているバッテリーから電力を取り出したり、住宅経由で充電したりできるシステムです。

ニチコンのトライブリッド蓄電システムのV2Hスタンドには、セパレート型と一体型があります。

一体型は V2Hシステムと充電ケーブルがセットになっています。

セパレート型は V2Hシステムと充電ケーブルが別々になっているシステムで

設置場所が狭くて一体型のV2Hスタンドが設置できないご家庭におすすめです。

▽ トライブリッド蓄電池

トライブリッドシステムの蓄電池ユニット (ESS-T3シリーズ)

引用元:https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t3system/

トライブリッド蓄電池は基本的に家庭用蓄電池と同じく、太陽光発電システムで発電した電気を蓄えておき、

任意のタイミングで使用することができます。

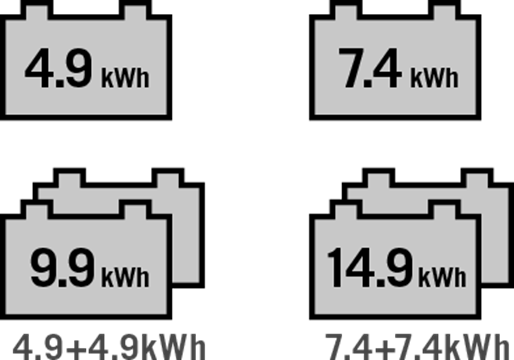

2022年7月に発売した ニチコン製のトライブリッド蓄電システム 「ESS-T3」 では、

最小 4.9kWhから最大14.9kWh までの組み合わせで、計4パターンの容量を選ぶことができます。

必要な時に後から増設することも可能ですので、ご家庭での使用量やライフパターンにあわせて自由にセレクトできます。

▽ トライブリッド蓄電パワーコンディショナー

トライブリッドパワーコンディショナー (ES-T3)

引用元:https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t3system/

トライブリッド蓄電システムの最大のメリットは、こちらのトライブリッドパワーコンディショナーです。

従来の単独のパワーコンディショナーと違い、1台で3つの電池をまとめて効率よくコントロールでき、

太陽光発電システムで発電された直流電力や家庭用蓄電池、EV車からの電力を交流電力に変換できます。

さらに、ニチコン製のトライブリッド蓄電システム 「ESS-T3」 のパワーコンディショナーは

全負荷対応になっていますので、停電時でも消費電力量の多いエアコンやIHの使用可能です。

⚡トライブリッド蓄電システムのメリット・デメリット

■ メリット

▽ コストを削減できる |

|

トライブリッド蓄電システムを設置する場合は、パワーコンディショナーを1台に集約できますので

個別に機器を導入するより、トータルの導入費用を抑えることができます。

さらに、電気自動車の充電コストも削減できます。

太陽光で発電した電力をEV車でも使用でき、EV車のエネルギーも自給自足が可能です。

V2Hだけではなく蓄電池とセットで設置すれば、昼間にEV車がご自宅になくても大丈夫です。

▽ 蓄電容量が大きい

ニチコンのトライブリッド蓄電池は組み合わせで自由に容量が選べる

引用元:https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t3system/

ニチコン製のトライブリッド蓄電池容量は、4.9kWhと7.4kWhですが、増設する場合は9.9kWhもしくは14.9kWhまで確保できます。

例えば、トライブリッド蓄電システムに対応した車種のバッテリー容量は、最大で91kWh (日産アリア) までありますので、

蓄電池の容量と車のバッテリー容量の合計は14.9kWh+91kWh=105.9kWh。

テレビ、冷蔵庫、エアコン、照明、IH等、1日あたり10kWhの電力を消費しても、

10日間もの間、充電なしで自家消費できる計算となります。

▽ 停電時でも十分な電気を確保できる

引用元:https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system03.html

停電時に蓄電システムがあれば、事前に蓄えた電力を利用できるため、安心感が得られます。

また、トライブリッド蓄電システムを採用すれば、EV車に充電した電力も利用でき、長期間の停電でも一定期間は電力を確保できますし、

蓄電池の電力を使い切ってしまっても、太陽光発電により再び電力を蓄えることが可能です。

■ デメリット

▽ 初期導入費用が少し高い |

|

トライブリッド蓄電システムを導入する際、EV車を同時購入される場合は相当の金額がかかります。

初期費用の高さはハードルになるかもしれませんが、V2H・EV車、それぞれに国や自治体から補助金が出ている場合があります。

お住いの自治体に確認してみましょう。

▽ 設置スペースの確保が必要

引用元:https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system03.html

トライブリッド蓄電システムを導入する際には、蓄電池やパワーコンディショナー、V2H機器の設置場所を確保する必要があります。

蓄電池の容量を増やすためには、増設ユニットを屋内または屋外に設置する場所も必要です。

機器それぞれの寸法と設置場所を事前に確認しましょう。

⚡まとめ

高効率なエネルギーシステムとして、V2Hよりもさらに進化したシステム、それがトライブリッド蓄電システムです。

太陽光発電・蓄電池・V2Hがひとつのシステムとして連携し、従来の蓄電システムよりさらに快適で安心です。

V2H導入をご検討の際にはぜひ当社へお問い合わせください。

最新の補助金情報とともに最適なご購入プランをご提案いたします。

|

蓄電池の購入、設置を検討されている、選び方に不安をお持ちの方は ぜひ一度小川電機にご相談ください!

|

このバナーを閉じるか、閲覧を継続されることでCookieの使用に同意するものとします。

Cookieの使用に関する詳細は「Cookieポリシー」をご覧ください。