V2Hは蓄電池の代わりになるのか?

近年、エネルギーの効率的な利用と再生可能エネルギーの普及がますます重要となっています。

その中で、V2H (Vehicle-to-Home) 技術が注目を集めています。

V2Hとは、電気自動車 (EV) やプラグインハイブリッド車 (PHEV) などの電気自動車を家庭用電源として利用する技術のことです。

つまり、車載のバッテリーを家庭用電力の供給源として活用する仕組みです。

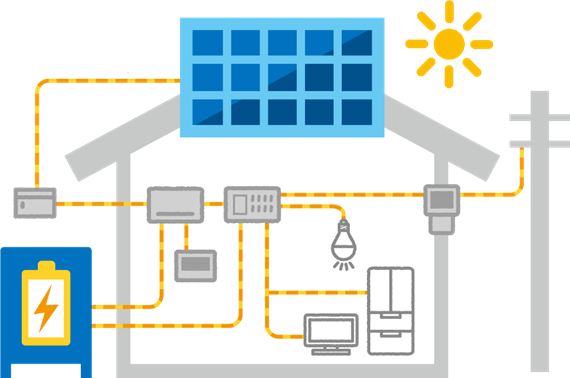

一方で蓄電池技術も急速に進化しており、太陽光発電などの再生可能エネルギーの貯蔵手段としても利用されています。

こうした中で、V2Hは蓄電池の代わりになる可能性があるのでしょうか。

⚡V2Hのメリット

電気自動車を所有されている場合、一般的な充電用コンセントから充電は出来ても

その逆、電気自動車に蓄えた電力を家庭で使用することはできません。

そこでV2Hを導入し、電気自動車から家庭への給電を可能にすることで、

電気自動車の大型バッテリーを家庭用蓄電池のように使用することができるのです。

さらに、家庭用蓄電池よりも電気自動車のバッテリーは大容量で、走行にも使えるのがポイントです。

また、V2H機器の充電速度は200Vの家庭用コンセントの約倍速で、

例えば、バッテリー容量が62kWhの日産リーフe+であれば、200Vの家庭用コンセントを使って充電した場合の充電時間は約25時間ですが

ニチコンのEVパワー・ステーションで充電すると半分の約12.5時間で充電が可能です。

充電時間が従来の半分で済むため 「時間不足で十分に充電できなかった」 という心配もなくなりますし、

深夜帯の比較的電気料金が安い時間帯に充電を完了させることも可能になります。

V2Hを導入すれば、電気自動車の走行と家庭用電力の両方を賄うことができるのです。

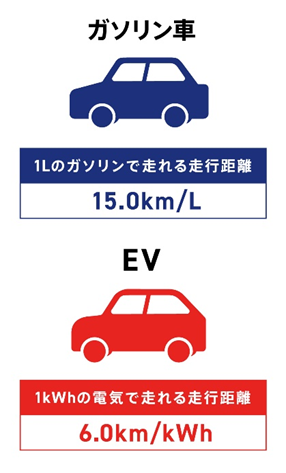

また、ガソリン代と充電料金 (自宅充電) を比較してみましょう。

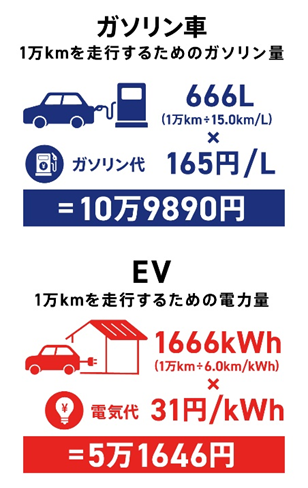

イメージしやすいように1万kmを走行した場合のガソリン車と電気自動車の走行エネルギーコストを比べると以下のようになります。

|

|

|

引用:TEPCO東京電力エナジー EV DAYS

それぞれの走行距離の性能については、世界的な燃費テスト方法をもとに国土交通省が定める「WLTCモード」にて概算しています。

ここで示されている「km/L」とは、ガソリン車が1Lの燃料で走れる走行距離のことです。

一方、「km/kWh」とはEVが1kWhの電力量で走れる走行距離を示しています。

なお、比較するガソリン代と電気代(自宅充電の場合)の価格は、資源エネルギー庁が発表している「給油所小売価格調査」と、

「全国家庭電気製品 公正取引協議会」の発表より下記のように定め、「自宅充電」のみを行うことを条件とします。

ご覧のように約2倍以上の差となることがわかります。

電気自動車を所有されている方や導入を考えられている方にとっては長期的に見て大きな経済的メリットがあります。

⚡家庭用蓄電池のメリット

一方で、蓄電池技術も進化を遂げています。

蓄電池は再生可能エネルギーの不安定な発電を安定的に利用する手段として注目されており、家庭内での電力貯蔵に適しています。

V2Hに比べ、容量が4~16kWと少ないものの省スペースで屋内に置けるものもあるため生活スタイルで選ぶことができるのが特徴です。

昨今では蓄電池メーカーによる開発合戦によって次々と新しい蓄電池が増えており、その特徴も様々です。

多くの選択肢の中からご家庭にあった蓄電池を選ぶことができるのは大きなメリットでしょう。

⚡V2Hと家庭用蓄電池の性能比較

ここまでV2Hと家庭用蓄電池のそれぞれのメリットを挙げてきましたので、まとめてみましょう。

蓄電池の有効性が大きく問われるのが災害時です。

災害時の非常用バッテリーとしてはそもそもの容量が多いV2Hが有用です。

さらに、車として安全区域にそのまま移動できる点もメリットでしょう。

初期費用面については、V2Hより家庭用蓄電池の方が安く済むと考えられます。

設置費用の相場は容量などにより異なりますが、家庭用蓄電池で約80~200万円ほどです。

太陽光発電と組み合わせて効率よく導入する場合では約140~370万円になります。

一方、V2Hですと、V2H本体+車両代がかかります。

V2Hの本体費用は約40~90万円ほどですが、V2Hシステムに対応している国内のEV車の価格は

メーカーやバッテリー容量などによって違いはありますが、約330~440万円が一般的です。

海外メーカーのV2Hシステム対応車種だとさらに高額となります。

そして現状は、電気自動車より家庭用蓄電池の方が種類が豊富でご家庭の生活スタイルによって選びやすいです。

以上のことから蓄電池としてのみ利用する場合は、家庭用蓄電池を導入した方が経済的メリットが大きいと考えられます。

しかし、電気自動車を所有されている方やこれから購入しようと考えられておられる方にとっては、太陽光発電の有効活用だけでなく、

電気自動車の充電料金の削減、大容量の電気を貯めておけるV2Hに軍配が上がるでしょう。

⚡まとめ

以上のことからV2Hと蓄電池はそれぞれ異なる利点を持ち、特定の状況やニーズに合わせて選択されるべきことが言えるでしょう。

今後の技術の進化やエネルギー政策の変化によって、両者の役割や関係性が変わる可能性もあるため、今後も目が離せません。

|

蓄電池の購入、設置を検討されている、選び方に不安をお持ちの方は ぜひ一度小川電機にご相談ください!

|

このバナーを閉じるか、閲覧を継続されることでCookieの使用に同意するものとします。

Cookieの使用に関する詳細は「Cookieポリシー」をご覧ください。