貼る太陽光発電は日本発の技術!

ウクライナ危機に端を発するエネルギー危機は化石燃料に依存するリスクを改めて浮き彫りにしました。

脱炭素に加え、エネルギー安全保障の面からも再生可能エネルギーの拡大が国や企業の命運を左右します。

急速に進化する再エネテックの最前線で何が起きているのでしょうか。

本コラムでは、省エネルギー化に向けた商品開発への取り組みとその重要性について考察します。

⚡太陽電池「ペロブスカイト型」はゲームチェンジャーになりえる

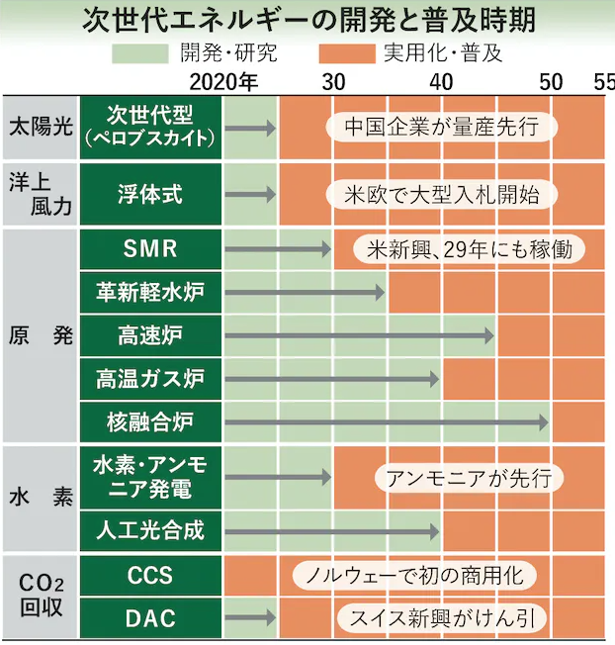

太陽光、風力、水素、原子力発電所、二酸化炭素(CO₂)回収の5つの分野で

注目される11の脱炭素技術の普及時期を検証しました。

実用化が近づくものが目立つ中、ゲームチェンジャーになりうるのが次世代の太陽電池 「ペロブスカイト型」 です。

主要7カ国(G7)が、4月の気候・エネルギー・環境相会合で採択した共同声明で

浮体式洋上風力発電などと並ぶかたちで 「ペロブスカイト太陽電池などの革新的技術の開発を推進する」と記されました。

声明で具体名が盛り込まれたのは初めての事です。

1ミリメートル以下の薄さのペロブスカイト太陽電池は、部屋の中の弱い光でも十分な電力を生み出せ供給できます。

(注)SMRは小型モジュール炉、CCSはCO₂の回収・貯留、DACはCO₂を直接回収する「ダイレクト・エア・キャプチャー」を指す

⚡シリコン製で不可能だった壁面や車の屋根にも設置できる

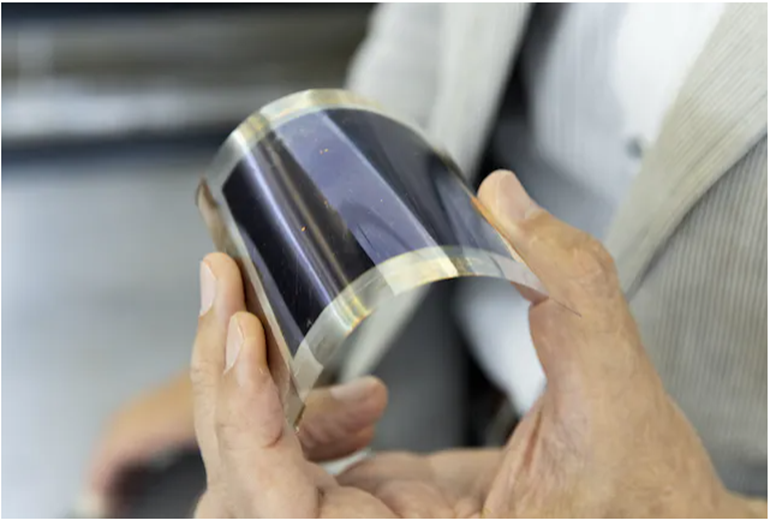

ペロブスカイト型は薄く、軽く曲げられ、従来のシリコン製では不可能だった壁面や車の屋根にも設置できます。

材料を塗って乾かすだけの簡単な製造工程で、価格は半額ほどに下がるとされています。

ペロブスカイト型の太陽電池は薄く、壁などに貼ることができる

日本の国土の約66%は山間部であり、従来の太陽光パネルでは置き場所が限られます。

しかしながらペロブスカイトなら従来設置できなかった場所への設置を可能とし、

2030年時点の設置容量は原発6基分に相当すると予想されています。

従来の太陽光パネルは、開発・実用化で先行し00年代には京セラやシャープなどの日本勢が世界で50%のシェアを持ちました。

しかしながら中国企業の参入により低価格が下落し、今では市場シェアの8割超を握り、日本勢の多くは撤退する事になりました。

⚡市場をつくり、産業として育てられる政策が重要になる

ウクライナ危機後、再生エネは「国産エネルギー」として存在感を増しました。

ペロブスカイト型が普及する際に日本がパネルを輸入に頼れば、本質的な「国産」とはなりにくく、

エネルギー安全保障の死角になる可能性があり、世界では投資競争が加速します。

再生エネルギーや原子力といった低炭素エネルギー技術への企業・金融機関などの投資額は

1兆1100億ドル (約160兆円) ともいわれています。

中国がおよそ半分の約76兆円、米国が約20兆円の投資となり2か国で約60%を占めています。

(その他、ドイツ、フランス、英国、日本)

脱炭素で有望な11の技術のうち、ペロブスカイト型や浮体式の洋上風力発電など、半分弱は日本が開発段階では先頭集団にいます。

これまで逆転を許すことが多かった普及期に生産支援だけでなく、家庭や企業が導入するインセンティブを高めて市場をつくり、

産業として育てられるか、光る技術を生かす政策が出せるかが重要になります。

私たちは、シリコン型太陽光発電開発の二の舞にならない事を切に願います。

|

蓄電池の購入、設置を検討されている、選び方に不安をお持ちの方は ぜひ一度小川電機にご相談ください!

|

このバナーを閉じるか、閲覧を継続されることでCookieの使用に同意するものとします。

Cookieの使用に関する詳細は「Cookieポリシー」をご覧ください。