電気は買うより、自家消費の時代!

2022年から続く電気料金の値上げに収束が見えず、2023年になってからもご家庭での電気料金の負担がどんどん大きくなっています。

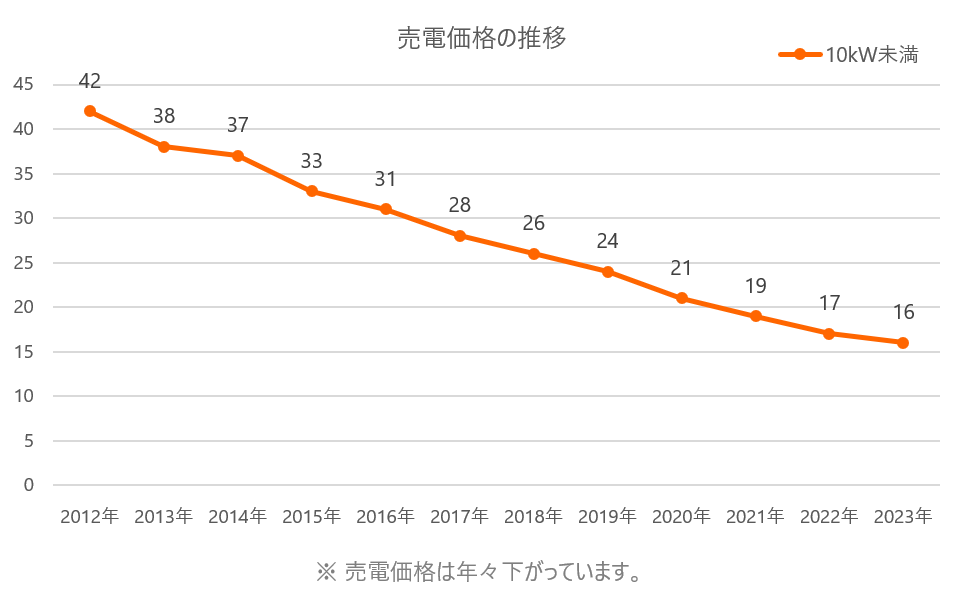

昨今の電気料金の高騰やFIT制度における売電価格の下落などから 『自家消費型太陽光発電』 が注目されています。

そこで本コラムではこの 『自家消費型太陽光発電 (ご家庭向け) 』について解説していきたいと思います。

⚡太陽光発電の自家消費率とは…

太陽光発電の自家消費率とは太陽光で発電した電力のうち、ご家庭で消費される割合のことを指します。

この指標は、太陽光発電システムの効率やエネルギーの自給自足度を示す重要な要素となります。

|

では、自家消費率を具体的な数字で見てみましょう! |

|

固定価格買取制度を使って太陽光発電を導入する場合、住宅用 (10kW未満) の太陽光発電は発電分をまず自己消費し、

残った電力 (余剰電力) は売電できるというルールが適用されます。

全国の平均は、一般的な住宅用太陽光発電の4.5kWの場合で約30%程度となっています。

【大阪府の例】 ※真南、傾斜角10°にて設置の場合

4.5kWの住宅用太陽光発電設備では年間予想発電量は約5,436kWhとなり

このうち自家消費率を30%としますと1,631kWhを消費していることとなります。

そして余剰分の3,805kWhを売電していることになります。

⚡自家消費型太陽光発電のメリット

冒頭でも触れましたが、近年は売電価格が下落し続けています。

現行のFIT制度では太陽光発電設備を設置後、認定を受けてから10年経過すると固定価格による買取期間が終了することなどから

自家消費型が注目されています。

| ここからは、自家消費型のメリットについて見ていきましょう。 |  |

■ 電気料金の削減自家消費する電力を増やす、つまり自家消費率を上げることで 電力会社からの高騰した電力購入量を減らすことで電気料金の節約が可能となります。 また電力購入量を減らすことで、電気料金に含まれる再エネ賦課金も同時に削減することができます。 |

|

■ 売電価格の下落の影響を受けにくい

FIT制度の適用期間終了後は固定価格での売電が出来なくなり、

売電を継続する場合は、固定買取価格よりも低い単価で売電することとなります。

しかし、自家消費型で可能な限り発電した電気で賄うと、電気料金が上昇しても購入する電力量が少ないため

売電価格の下落の影響は少ないです。

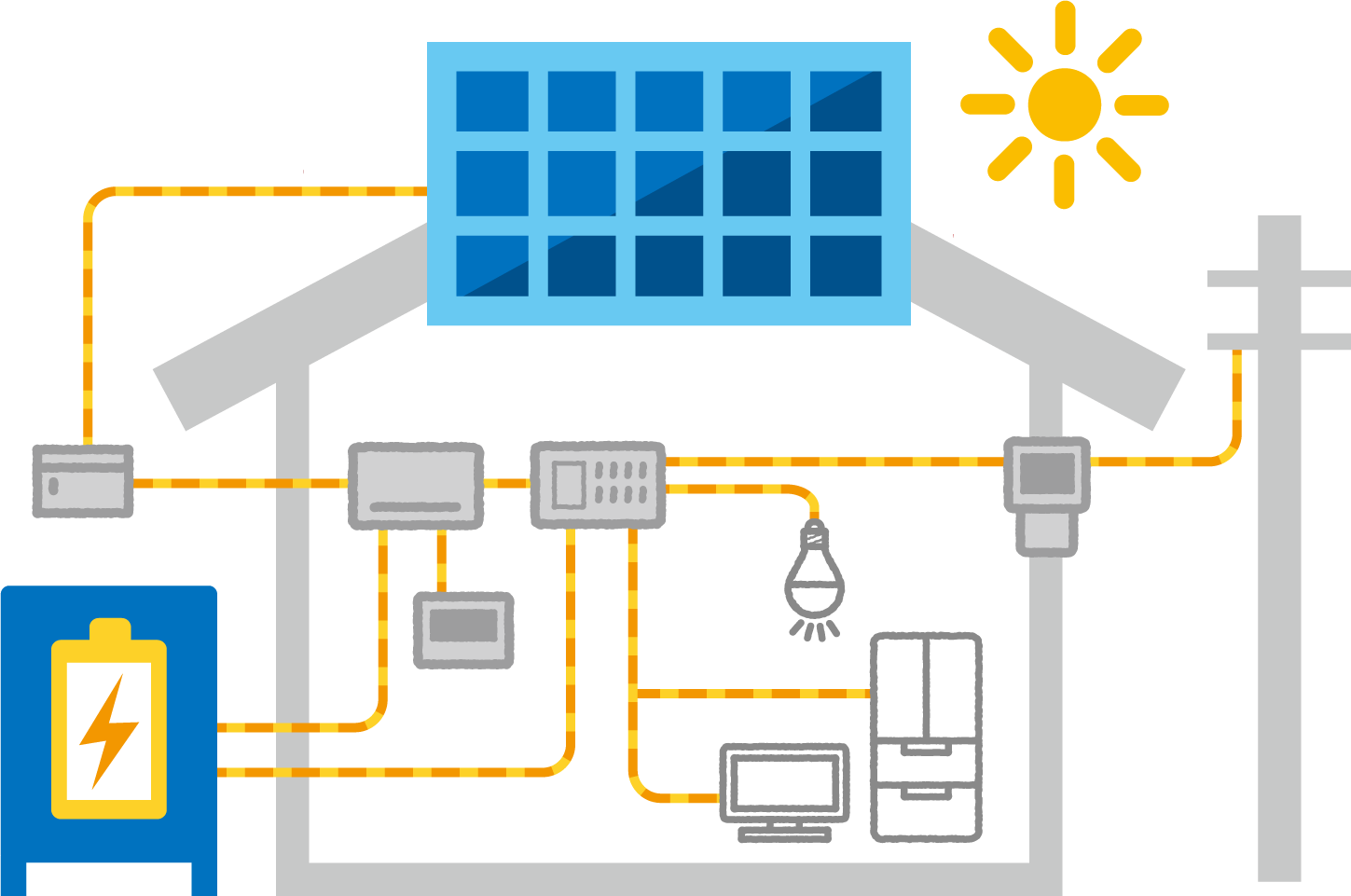

■ 災害時・停電時でも安心

近年、異常気象による自然災害等が多発しております。

万が一の地震や台風などの災害によって停電した場合でも自家消費型太陽光発電があれば、

太陽光発電を非常用電源として利用することができます。(※自立運転モードへの切り替えが必要です)

さらに蓄電池や電気自動車(EV)を導入することで、日中に発電した電力を蓄えておけるので

悪天候の日や発電できない夜間など昼夜問わず、蓄えておいた電力を使うことができるので安心です。

|

|

化石燃料に依存しないクリーンなエネルギー源として、石油や石炭などの消費を減らし

二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスの排出量を削減できます。

よって地球環境を守ることに繋がり、環境に優しい生活を実現することができます。

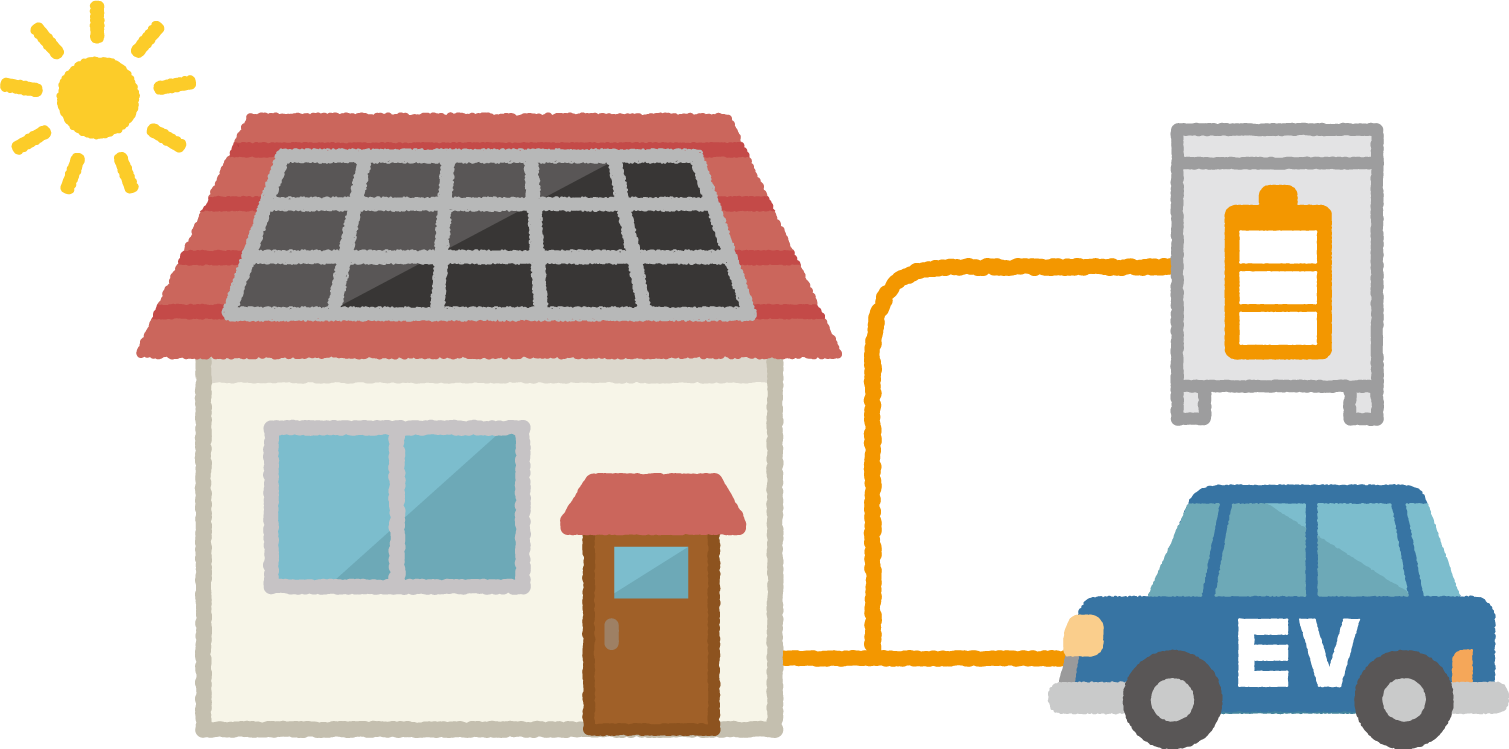

⚡自家消費率を高めるには…

太陽光発電の自家消費率を高めるには、蓄電池や電気自動車 (EV)の導入がおすすめです。

太陽光発電で発電した電気を蓄えておくとより効率的に電力の使用が出来ます。

日中に発電した電力を発電が出来ない夜間に使用することで電気料金の節約にもなります。

|

|

⚡まとめ

売電価格が年々下がっている現在、太陽光発電を導入されている場合は、売電するのではなく自家消費した方がお得と言えます。

また、自家消費する際には太陽光発電に加えて、蓄電池や電気自動車(EV)を導入するのがおすすめです。

蓄電池や電気自動車(EV)を活用することで太陽光発電で発電した電力を蓄え、普段の生活や停電時などの際にも役立ちます。

|

蓄電池の購入、設置を検討されている、選び方に不安をお持ちの方は ぜひ一度小川電機にご相談ください!

|

このバナーを閉じるか、閲覧を継続されることでCookieの使用に同意するものとします。

Cookieの使用に関する詳細は「Cookieポリシー」をご覧ください。